遺産を少しだけ受け取って話合いを終えたい場合,「代償金」を受け取るという方法があります。「代償金」。あまり耳慣れない言葉でしょうか。

具体的な流れとしては,他の相続人に,自分の相続分を渡して「代償金」を受け取ること

になります。そして,このように,他の相続人に自分の相続分を渡す代わりとして,現金などを受け渡されることを,「代償」される,または,「代償」を受けるといいます。

通常は,代償金は,法定相続分で計算するよりも低い金額で設定されますが,相続人どうしの話合いによって決めていくものですので,ある程度の交渉が必要になると考えられます。

なお,話合いによって決めた「代償金」を受け取った場合,手続上,相続人ではないものとして取り扱われることになります。相続人でないということになれば,早期に代償金を受け取れるだけではなく,話合いからも離脱することができるわけです。

特に,相続人が多いケースでは,全員が納得しなければ話合いを終えることができませんので,場合によっては代償金を用いて解決していくことが有益だと考えられます。

さらに,新たなトラブルを避けるためには,代償金を受け取る際に,きちんと署名押印がなされた書面に残しておく必要があります。書面を残しておかないと,後日,遺産分割ができていないのではないかと指摘されるなどして,手続がうまく進まない原因となりかねません。

どのような書面を作れば手続的に問題がないか,代償金をどれくらいの金額で設定したらよいかなどについてお困りの際は,ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

小牧事務所 弁護士 小出麻緒

小牧事務所 弁護士 小出 麻緒

被相続人が亡くなる前後に、被相続人の預金口座から、預金が引き出されているケースがあります。

被相続人が亡くなる前の預金の引き出しについては、被相続人自身が引き出した、あるいは、被相続人に頼まれた第三者が引き出した場合は問題はありません。第三者が勝手に引き出していた場合は問題です。

また、被相続人が亡くなった後の預金の引き出しは問題となることがほとんどです。被相続人の預金から葬儀費用を捻出することもしてはいけないのが原則です。

問題となる引き出しが判明した場合は、引き出した第三者に対して、不当利得ないしは不法行為に基づいて返還請求をしていくことになります。引き出した第三者が相続人であった場合には、遺産分割協議の中で解決を図ることも多いです。

問題となる引き出しを遺産分割協議の中で解決するためには、まず、問題となる引き出しを発見しなければなりません。

その糸口として、被相続人の預金および貯金がある金融機関に対して、取引履歴の開示を請求するという方法があります。取引履歴の開示は、相続人たる地位に基づいて行うことができます。開示された履歴を見て、怪しい引き出しがあれば、遺産分割協議において、問題提起をし、説明を求めることが可能です。

怪しい引き出しでわかりやすいものは、ATMの上限である50万円が連日引き出されているものです。これはかなり怪しいです。

判断が難しいものもあるので、そのような場合であれば、弁護士に相談するのがよいかと思います。

津島事務所 弁護士 長沼寛之

津島事務所 弁護士 長沼 寛之

被相続人がお亡くなりになり,まずは相続人全員で話し合おうとしたときに,親戚と疎遠なためそもそも相続人には誰がいるのか?どこに住んでいるのか?どうやって連絡をとるのか?といった最初の段階でストップしてしまうこともあるのではないでしょうか。

本日は,相続人の探し方について簡単にご説明したいと思います。

相続人の調査の最初のステップは,被相続人の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集めることから始まります。 まずは被相続人の本籍地の役所から最新の被相続人の戸籍を取得します。本籍地がわからない場合は,被相続人の住民票を本籍地入りで取得することで本籍地を把握してから戸籍を取得する必要があります。

そして,戸籍を丁寧に読み解き,新しい戸籍から古い戸籍へ順に遡って揃えていきます。

被相続人の戸籍が全て揃ったら,相続人を確定させることができます。 確定した相続人のうち,住所がわからない相続人がいれば,連絡を取るために,その相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要もあります。

戸籍の取得は一度で全てが揃うものではなく,地道な作業を繰り返して進めていくものですので,慣れない方は大変苦労をされることかと思います。

また,戸籍を読み解くのも一苦労ですし,相続人の確定には法的知識が必要となってくる場合もあります。 せっかく遺産分割協議をしても,相続人の一部が欠けたり,相続人以外の者が関与した遺産分割協議は無効となってしまいます。 間違いなく確実に相続手続きを進めるためにも,専門家にお任せいただくことを考えられてもよいかもしれません。

もちろんご相談だけでも承りますので,ご不安な点はお気軽にご相談いただければと思います。

春日井事務所 弁護士 池戸友有子

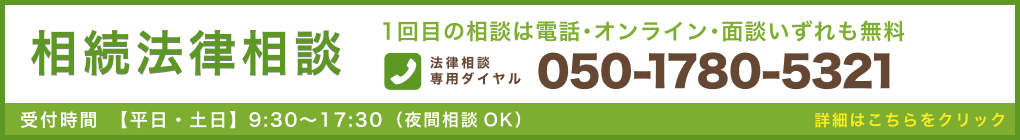

初回無料のご相談はこちらからどうぞ。

被相続人が亡くなって相続が開始された場合,相続人は,相続を知ったときから3か月以内に,相続を単純承認するか,相続放棄をするか決めなければなりません(限定承認という方法もありますが,特殊な手続なのでここでは省略します。)。この3か月のリミットのことを一般に熟慮期間と呼んでいます。

相続によって被相続人の立場を包括的に承継することになりますから,相続するのは不動産や預貯金などの資産(積極財産)だけではなく,借金や損害賠償金などの負債(消極財産)も含まれます。

積極財産しかないとわかっている場合には相続放棄をせず,相続を単純承認して財産を分配することになります。また,消極財産しかないとわかっている場合や,積極財産と比べて消極財産の方が圧倒的に大きいとわかっている場合については,相続放棄を選択する人が多いのではないかと思われます。

もっとも,被相続人の積極財産が多いのか,消極財産が多いのかはっきりしないこともあり,相続を承認するか,相続放棄をするか,3か月では決めかねる場合もあります。

特に被相続人と生前日常的なつきあいがなかった相続人の場合,被相続人の生前の財産状況に関する情報も少ないため,もう少し調査をして考える時間がほしい場合もあるかも知れません。そのような場合に,3か月の熟慮期間を伸長してもらうよう,家庭裁判所に申請することができます。

家庭裁判所は,熟慮期間内に決断できない事情があるか,どの程度期間を伸長することが妥当かについて判断し,決定をします。一度伸ばしてもらった熟慮期間について,それでもなお決断できない事情がある場合には,再度熟慮期間を伸ばしてもらうよう申請することも可能です(ただし,伸長を認めるかについての裁判所の判断はより厳しくなります。)。

相続放棄をするかどうか悩ましく,3か月では決断できないという場合,上記熟慮期間の伸長の制度を使うことで,被相続人の財産の状況を調査できる可能性があります。相続放棄で悩んだら,是非ご相談いただければと思います。

相続問題の初回無料相談はこちらから

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

一口に遺言と言っても…遺言には3種類の方法があります。

具体的には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つになります。

このうち,秘密証書遺言はあまり用いられないので,それ以外の自筆証書遺言と公正証書遺言につき,ご紹介いたします。

まず,自筆証書遺言とは,自分で用意した紙に内容を書き記すだけの遺言書ですので,基本的に費用もかかりません。

しかし,自筆証書遺言には有効に成立するための方式が法律で決められているので,この要件を満たさない場合には,それだけで無効になってしまうおそれがあります。

また,自筆証書遺言は,多くの場合作成者が作成後手元で保管することになりますので,第三者がこれを改ざんするおそれがあるというリスクもあります。

もっとも,これらの点に関しては,令和2年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度が新たに創設されています。

この制度は,その名のとおり,自身が作成した自筆証書を法務局で保管してもらうという制度です。

この場合,改ざんのおそれは当然ありませんし,法務局にて方式を満たすかどうかの外形的な確認もすることになりますので,上記のデメリットを解消することができます(他にも検認が不要とのメリットもあります。)。

しかし,この制度を利用したとしても,遺言の記載内容(たとえば矛盾した内容等がないか)まで法務局が審査するわけではありませんので,内容の有効性までは保証されません。

そこで,次にご紹介するのが,公正証書遺言という方法です。

公正証書遺言というのは,公証役場にいる公証人のもとで作成する遺言書になります。

この場合は,公証人が公正証書として遺言を作成することになるので,方式においても記載内容の点においても問題が生じることは基本的に起こり得ません。

遺言の作成にあたっては,それぞれの方法の特徴を理解する必要があります。

上記のいずれの方法によるべきか不安な場合は,ぜひ弁護士に相談してみてください。

岡崎事務所 弁護士 田中隼輝

岡崎事務所 弁護士 田中 隼輝