1 はじめに最近,遺言をされる方が増えているようです。

遺言には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言という3つの方式がありますが,この内,①自筆証書遺言について,最近出た2つの新しい最高裁判決を紹介します。

一つは,平成27年11月20日の判決であり,もう一つは,平成28年6月3日の判決です。自筆証書遺言というのは,遺言書の全文が遺言者の自筆で記述されている遺言で,遺言者が,日付と氏名を自分で書いた上,押印することが必要な遺言です。

2 平成27年11月20日最高裁判決平成27年11月20日の最高裁判決で問題となったのは,遺言者が遺言書に赤い斜線を引いたことについて,遺言が無効となるかどうか,です。遺言は,遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には撤回されたものと見なされ(民法第1024条),効力が失われます。

そこで,遺言書全体に赤い斜線を引く行為が破棄に当たるか,が問題となりました。第1審の広島地方裁判所,第2審の広島高等裁判所は,元の文字が判読できる程度の斜線では,遺言の効力は失われないとして,遺言を有効と判断していました。これに対し,最高裁判所は,遺言は故意に破棄されたものであり無効であると判断しました。

3 平成28年6月3日最高裁判決平成28年6月3日の最高裁判決で問題となったのは,遺言者が押印の代わりに花押(署名の代わりに使用される記号・符号)をしていた場合に,押印の要件を満たすかどうか,です。原審の福岡高等裁判所は,花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない,として,遺言として有効であるとの判断をしました。

これに対し,最高裁判所は,我が国では,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行や法意識があるとはいえないとして,押印の要件を満たさないので,遺言として無効であるとの判断をしました。

4 判決の理解と遺言作成に関する注意点遺言は,遺言者の最後の意思の表れであり,なるべくその意思を重視する必要がある反面で,遺言が効力を生じるときには,遺言者が既にこの世にいないため,本人に真意を確かめる術がないため,形式を重視して本人の意思を探らざるを得ないということがあります。

上記の2つの判決は,そのような緊張関係にある2つの要請の中で,いずれも,最高裁判所と高等裁判所の判断が異なった事案です。また,両判決の判断は,いずれも遺言の効力を否定したものでありながら,その判断の方向性は異なっています。

平成27年11月20日最高裁判決は,一義的でない斜線を引くという行為について遺言者の意思を忖度して遺言の撤回を認め,他方,平成28年6月3日最高裁判決は,方式の厳格性を重視して遺言者の真意を推測すること自体を避けて遺言を無効としました。

この問題がいかに難しく,予測困難であるかが分かります。遺言を作るに当たって,公正証書遺言と比較して自筆で自由に作成できる自筆証書遺言ですが,方式が厳格であり,安易に作成すると,法的に有効なものとならないリスクもあります。

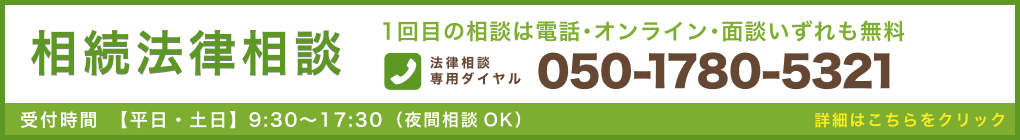

遺言者は,その意思を守ってもらうためには,きちんとした方式を守らなければいけません。したがって,遺言を作ると決められたときには,専門家である弁護士に,一度,ご相談されることを強くお勧め致します。

弁護士法人愛知総合法律事務所では,遺言に関する相談も,初回無料です。是非,お気軽にご相談を頂ければ幸いです。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦 康仁

名古屋丸の内本部事務所弁護士 檀浦 康仁

遺言書が見つかった時に、遺言書に自分にとって不利な内容が記載されており、大変に驚くということがあります。その様な場合は、弁護士に相談すると、良い解決となる場合があります。

まず、遺言の効力が無効となる場合があります。遺言には形式的な要件が定められており、要件が満たされない場合は無効となります。

また、遺言作成時に、認知症などで、遺言を作成する能力が無かった場合にも無効となります。その場合は、病院の診療録などと取り付けて、遺言を作成する能力が無かったことを立証することとなります。公正証書で遺言が作成されている場合には、無効にならないと思われがちですが、公正証書の遺言でも無効となる場合はあります。

次に遺留分があります。有効な遺言であっても、遺留分として定められている最低限の遺産まで相続できなくなるわけではありません。

遺言が最低限の遺産まで相続できなくなる内容であれば、遺留分が侵害されたとして、請求が可能です。

遺留分の請求は、何もせずに放置していると、請求ができなくなってしまうので、早めに請求を行うことが必要です。

以上のように、自分にとって不都合な内容の遺言があったとしても、簡単に諦めてしまうのではなく、一度ご相談いただければと思います。

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸

遺言がなく、相続が発生すると、相続人は民法の規定により、それぞれの法定相続分により相続することになります。しかし、現実には、子である兄弟姉妹間などで争いになるケースも少なくありません。親と同居して介護していたのは私なのに、全く介護に協力しなかった兄弟姉妹が私と同じ遺産を相続するのはおかしいとか、兄弟姉妹は過去に親に家を建ててもらったのだから、私は相続で遺産を多めにもらいたいなど、理由はさまざまです。そして、一度関係がこじれてしまうと、気持ちに収まりがつかず、後に遺恨が残ってしまうケースもあります。親として子らが相続で争うことを望んでいない方は多く、子らが相続でもめないか心配であり、遺言を作っておきたいと相談に来られる方もいらっしゃいます。もちろん、相続人は子のみに限ったことではありませんが、残された親族間で争いが生じるのは避けたいものです。また、遺言には、遺産をどのように相続させるかなどの法律で決められた事項以外にも、付言事項といって、遺言者の気持ちや希望を残された方々へ向けて記載することもできます。付言事項には法的拘束力はありませんが、遺言者自身の気持ちを残された方々へ伝える手段として大切なものです。なぜそうした遺言書を作成したのかという気持ちを伝えることで、親族間紛争の防止を期待することもできますし、残されたご家族にありがとうの気持ちを伝えることもできます。自分の家族は大丈夫と思っておられる方も、実際に相続となった際にどうなるかは分からないものです。遺言は有用な制度ですので、遺言の作成をおすすめします。 小牧事務所 弁護士 奥村 典子

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

例えば,ご両親が亡くなられる前に,ご両親の世話をしていた兄弟等が,ご両親の預金を引き出して使ってしまうことがあります。この場合,別の兄弟は,引き出しをした兄弟に対して責任追及をすることができるかが問題となります。法的構成としては,不法行為に基づく損害賠償請求や,不当利得に基づく不当利得返還請求などが考えられますが,平たく説明させていただくと,預金を使う権限がないにもかかわらず,これを引き出してしまった場合には,亡くなった両親は,引き出した者に対して,引き出した金銭を返すよう請求することができます。そして,両親の相続人は,相続分に応じてこの請求権を相続するため,引き出した者に対して,相続分に応じた請求することができます。ここで,引き出した者が,預金を使う権限があるか否かが問題となります。具体的には,両親などの被相続人が,引き出す者に対して,お金を引き出して使っていいという権限を与えていたかによって決められます。裁判においては,主に,引出行為が実際に行われたか否か,行われたとして引き出しをしたお金を使用する権限が与えられて否かが問題となり,基本的には返還を請求する者が,証拠等によってこれらの事実が存在したことを主張・立証する必要があります。そのため,請求をする場合には,どれくらい資料が残っているかも問題となります。まず,引出行為が実際に行われたか否かですが,預金通帳等の取引履歴が参考になります。これは,相続人であれば取り寄せることができる資料ですので,引き出しをしたと思われる者が開示を拒んだ場合にも自分で取り寄せることができます。次に,引き出し権限が与えられていたか否かですが,これは金銭がどのように使われていたかが一つの参考資料となります。例えば,金銭が被相続人のために使用されたような場合には,請求は認められにくいでしょう。また,引き出しが行われた際に,被相続人が寝たきりでこん睡状態にあったような場合には,引き出し権限を与えられるような状態にはなかったと考えられるため,請求は認められやすくなります。以上のほかにも,請求が認められるか否かは,諸般の事情を考慮して総合的に判断する必要があることから,相続人が被相続人の預金を勝手におろしているのではないかと考えた場合には,弁護士等の専門家に一度相談していただくことをお勧めします。 津島事務所 弁護士 遠藤 悠介

小牧事務所弁護士 遠藤 悠介

ときどき、相続税対策として生前贈与を行おうと考えているのですが、という相談を受けることがあります。たしかに、暦年課税制度を用いることにより、贈与を受ける人一人につき年間110万円の基礎控除を受けることが出来るので、生前贈与が相続税対策として有効となることもありえます。

しかし、気を付けなければいけないのが、生前贈与はあくまで贈与契約という複数当事者間の「契約」であるという点です。法律上も、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と相手方の受諾が要件とされています(なお、遺贈は単独行為であるため、受諾は必要とされていません)。

つまり、例えば自分の子ども名義の預金口座を作って、そこに毎年100万円ずつ入れておくような方法で生前贈与を行おうとしても、亡くなったあとに、これでは贈与が行われているとはいえないとして、相続税の対象となってしまう可能性があります。このような事態を避けるためには、贈与契約書を作成しておくことが一番の対策だといえます。

自らの相続において、思い描いている通りの結果が実現できたかどうか、これは自分では確かめようがありません。専門家に相談して、何か落とし穴がないか、準備しておけるようなことがないか、確認しておくのがよいかと思います。是非一度ご相談いただければと思います。

高蔵寺事務所弁護士 服部 文哉